園芸や家庭菜園でよく目にする「赤玉土」。でも、使ったことがない方にとっては、

「赤玉土ってそもそも何?」「種類があるってどういうこと?」と思うかもしれません。

赤玉土は、関東地方の火山灰由来の土(ローム層)を粒状にした園芸用土です。通気性・保水性に優れ、扱いやすいのが特徴です。同じ赤玉土でも作り方や粒の大きさによって性質が変わり、用途に合わせて使い分けることができます。

短期間の寄せ植え向きのタイプ、長期育成の果樹や盆栽向きのタイプ、挿し木や種まき用などがあります。このガイドでは、赤玉土の種類・粒の大きさ別の使い方に加え、培養土作りや土壌改良のポイントも解説します。

赤玉土とは?

赤玉土は無機質で清潔な土で、病害虫の発生が少なく扱いやすいのが特徴です。

- 粒状なので通気性や排水性の調整がしやすい

- 無機質で腐りにくく清潔、弱酸性(pH5.5〜6.5)で病害虫の発生が少なく、扱いやすいのが特徴

- 一年草から多年草、果樹まで幅広く使える

- 他の資材(鹿沼土や腐葉土など)と比べて比重が重く、植木鉢が安定する。ハンギングバスケットなどに使う時は注意が必要

赤玉土の種類と特徴

- ふつう

粒が崩れやすく扱いやすい。草花や野菜など、短期間で育てる鉢植え向き - 硬質

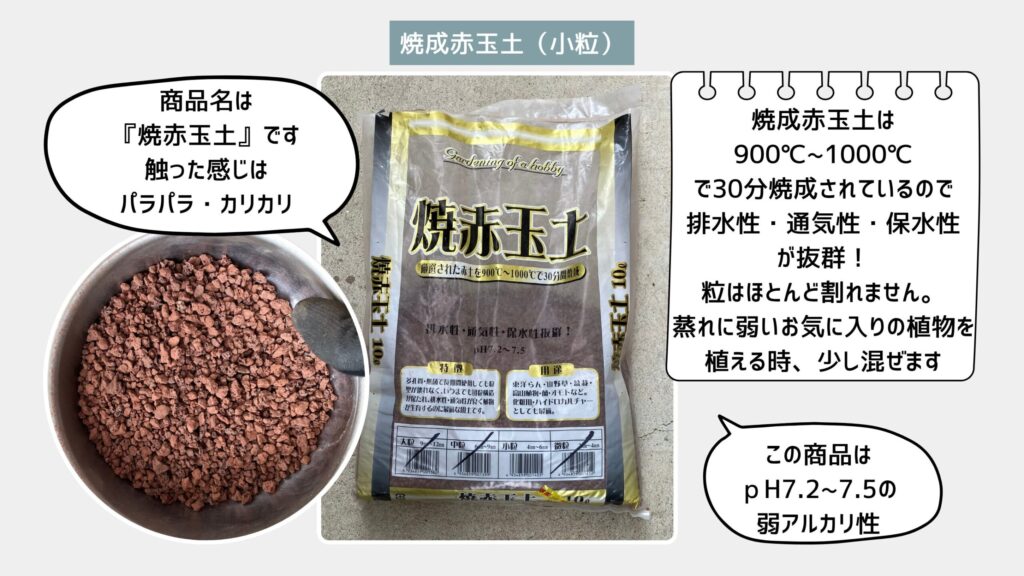

高温で焼成され、粒が壊れにくい。盆栽や多年草、果樹など2〜3年程度植え替え不要の長期栽培向き - 焼成

さらに高温で焼き上げ、無菌で清潔。希少種や長期育成、根張り管理に最適

粒の大きさと使い方

- 大粒(10〜20mm):鉢底石や庭土改良に使用。通気性重視

- 中粒(6〜12mm):果樹・多年草の植える土に使用。保水と排水のバランス良好

- 小粒(2〜6mm):草花・一年草・観葉植物向き。寄せ植えにも万能

- 極小粒(1〜2mm)・細粒(1mm未満):挿し木・種まき用。微細根の活着や保水・保肥性を活かす

赤玉土で作る培養土の基本配合

赤玉土は単体でも使えますが、腐葉土や堆肥などの有機資材と混ぜると栄養と水はけが整った培養土になります。

- 草花・一年草向け:赤玉土(小粒) 7:腐葉土 3

- 野菜・観葉植物向け:赤玉土(中粒) 6:腐葉土 3:堆肥 1

- 長期栽培用(果樹・多年草):赤玉土(硬質・中粒) 6:腐葉土 2:堆肥 2

ポイント:

– 粒の大きさは用途に合わせて調整

– 水はけを良くしたい場合は赤玉土の比率を増やす

– 保水性を高めたい場合は、赤玉土の体積に対して半量程度の腐葉土を追加(例:赤玉土10Lなら腐葉土5L)

庭土の改良に使う場合

- 庭土1㎡あたり10〜15Lの赤玉土を混ぜ込む

- 深さ10〜15cm程度の表土とよく混ぜる

- 保水性を高めたい場合は、赤玉土の体積に対して半量程度の腐葉土を追加(例:赤玉土10Lなら腐葉土5L)

プランター土のリサイクル時に混ぜる量

- 古い土1袋に対して赤玉土(中粒〜小粒)を1/3〜1/2混ぜる

- 腐葉土や堆肥も1/4程度加える

- 粒が崩れて硬くなった土はふるいにかけると扱いやすい

実践ワンポイント

- 鉢底石や水はけ改善には大粒を使用

- 植える土(鉢に入れる土)は、植物の種類や鉢の大きさに合わせて粒の大きさを選ぶ

- 大きな鉢や果樹・多年草 → 中粒を中心に使用(通気性・排水性重視)

- 小さな鉢や草花・一年草・寄せ植え → 小粒を中心に使用(保水性・根の活着しやすさ重視)

- 草花や野菜など、短期間で育てる鉢植えにはふつうタイプが扱いやすい

- 長期植え替えが不要な果樹(2〜3年程度)は硬質タイプがおすすめ

- 盆栽や希少種、長期管理植物には焼成タイプが最適

- 挿し木や種まきには極小粒・細粒を使い、保水性・保肥性を活かす

まとめ一覧表

| 赤玉土の種類/粒径 | 大粒(10〜20mm) | 中粒(6〜12mm) | 小粒(2〜6mm) | 極小粒・細粒(1〜2mm/未満) |

|---|---|---|---|---|

| ふつう | 鉢底石・ゴロ土 | 草花・野菜用の鉢植え | 一年草・挿し木・種まき | 極細根・種まき・湿地植物 |

| 硬質 | 通気性重視 | 盆栽・多年草・果樹(2〜3年植え替え不要) | 多肉・長期育成植物 | 希少種・病害リスク低減 |

| 焼成 | 清潔な鉢底石 | 希少種・長期育成 | 挿し木・清潔管理 | 微細根植物・発芽専用 |