11月初旬、晴れて暖かい日にそら豆の種まきをしました。

本来は10月中がベストな時期とされていますが、ここは耐寒性ゾーン9bの地域。まだ十分に種まきが可能なタイミングです。

今回は、3.5号ポットを使って1つのポットに1粒ずつまく方法で行いました。

さらに、ポットの中の土を「2層構造」にするという少し工夫したやり方に挑戦しています。

準備したもの

- そら豆の種:1袋(約14粒)

- 育苗用ポット【3.5号角形】:14個(種の数に合わせて)

- トレー(持ち運びと底上げ用)

- 種まき用の土(市販の「さし芽・種まきの土」)

- 培養土(自作のブレンド土:関連記事はこちら→)

- *追加の堆肥など(牛ふん堆肥、籾殻くん炭、少量の米ぬか)

(*追加の堆肥などは、好みで入れています。市販の培養土ならば加える必要はありません。)

土を2層にする理由

上層は清潔な種まき用の土、下層には栄養のある培養土を使う「2層構造」にします。

発芽までは病気のリスクを減らす清潔な土で、根が伸びてきたら下の培養土から養分を吸収して成長できる――という仕組みです。

YouTubeや園芸サイトで見かけた方法を参考に、今回初めて試してみました。

種まきの手順

1. 土を準備する

- 培養土に少なめの元肥を混ぜておく(今回は、ブレンド培養土に入っている骨粉入り油かす、マグァンプK、プラス牛ふん堆肥、少量の米ぬかが元肥になります)

- 種まき用の土を軽く湿らせる(握ると固まり、崩すとほぐれる程度)。

2. ポットに土を入れる

- 下半分に元肥入り培養土を入れる。

- 上半分に種まき用の土を入れる。

- シャワー状の水でしっかり湿らせる。

- 土のかさが減ったら追加して整える。

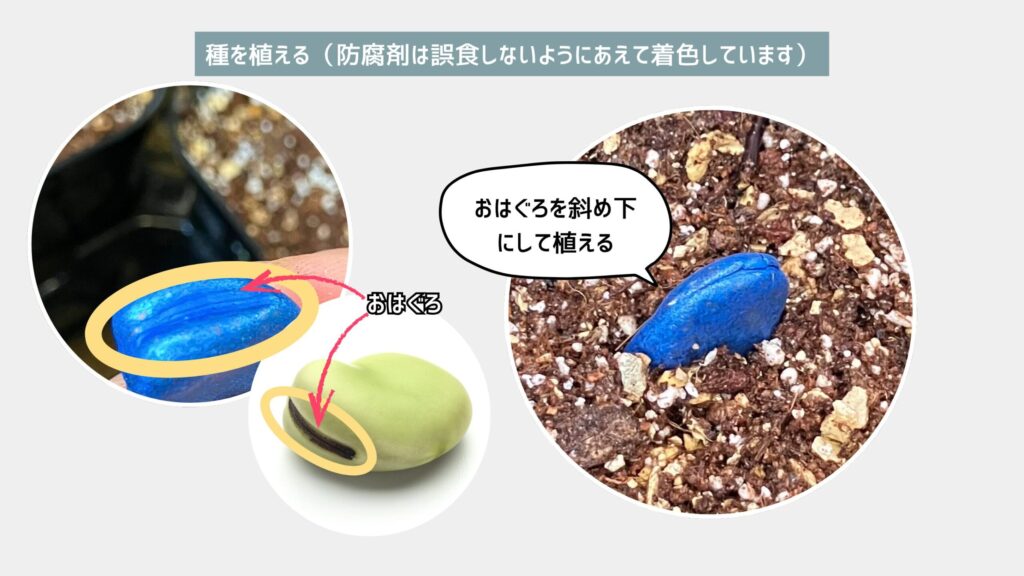

3. 種を植える

- そら豆の「おはぐろ(黒い部分)」を斜め下に向けて埋める。

- 種の半分ほどが土に入るように。

- 周りの土を軽く寄せてなじませ、種の3分の1が土の上に見えるように整える。

- 最後に軽く水を与える。

置き場所と管理

発芽までの期間は、日当たりと風通しの良い場所で管理します。

土が乾かないように注意し、雨の直撃を避けるのがポイントです。

また、発芽前〜発芽したての豆は鳥に狙われやすいため、ネットや不織布で覆って保護します。

発芽までは約7日ほど。かわいい双葉がそろって出てくれるのを楽しみに待ちます。

まとめ

そら豆のポットまきは、場所を取らずに温度や水分の管理がしやすい方法です。

今回のように土を2層にすることで、清潔な環境で発芽しつつ、根の成長に必要な栄養も確保できます。

これから冬を迎える前にしっかり苗を育て、春の植え付けに備えましょう。

参考(出典)

- カジトラ|育苗ポットの土を2層に!野菜の苗づくりの裏ワザ

- ソラマメの育て方|タキイ種苗

- ソラマメ|山田式家庭菜園教室

- ソラマメの育て方|自然暮らし

- そら豆種まき実演解説|ハイポネックス