今回は、米ぬか約1.8kgを使って作ってみた自家製ぼかし肥料のレシピを紹介します。我が家にあった材料をかき集めて作ったので、基本レシピとは少し違います。基本は有機石灰・魚粉・もみ殻を使う配合ですが、今回は手元にあった苦土石灰で代用し、魚粉やもみ殻も足りないままで作っています。それでも工夫すれば、発酵を楽しみながら肥料を作ることができます。この記事では、発酵のコツや燻炭(くんたん)を使った応用方法も合わせて紹介します。

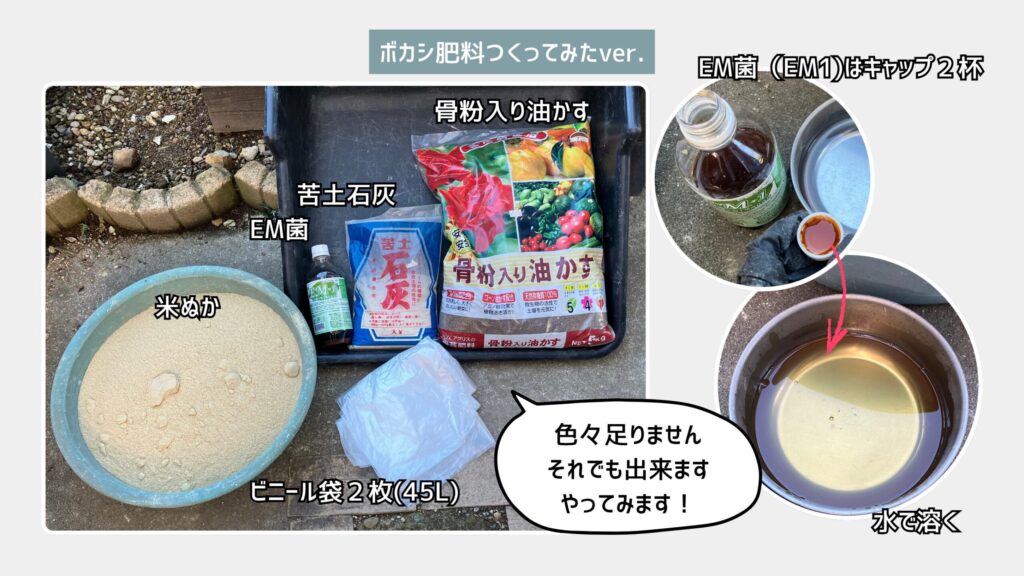

作ってみた材料と配合

- 米ぬか:1.8kg

- 骨粉入り油かす:600g

- 苦土石灰:600g(本来は有機石灰が基本)

- EM菌:キャップ2杯(約18〜36ml)

- 水:280〜300ml

この配合で、約3kgほどのぼかし肥料が作れます。材料は園芸店やホームセンター、ネット通販で揃えられます。

ぼかし肥料の作り方

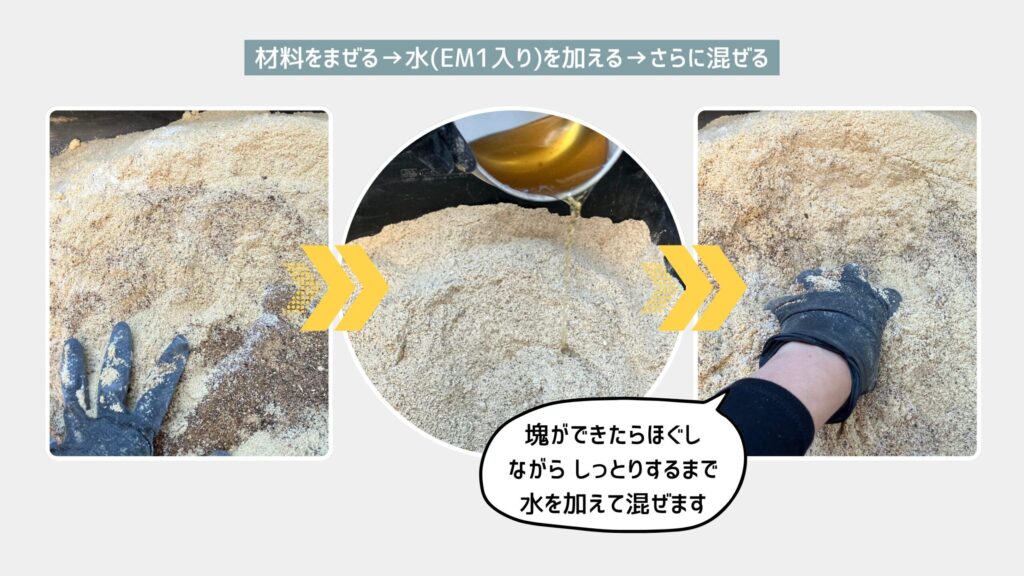

- 材料を混ぜる

米ぬか・油かす・苦土石灰を大きな容器に入れ、ムラがなくなるまでよく混ぜます。 - EM菌液を加える

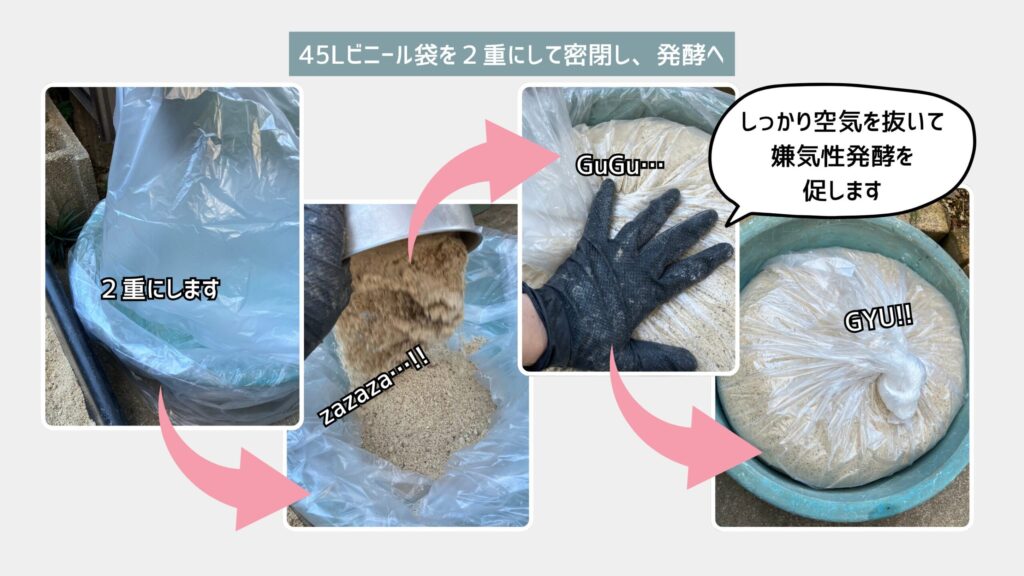

EM菌を水に溶かし、少しずつ加えながら全体をしっとりさせます。手で握って軽く固まる程度が目安です。 - 密封して発酵させる

空気をできるだけ抜いて袋や容器に入れ、日陰で約1か月発酵させます。 - 発酵チェック

白カビ(放線菌)がふんわり出ていれば成功。青カビや悪臭がある場合は発酵失敗なので使用せず処分します。 - 乾燥・保存

完成後は天日干しで数日乾燥させ、湿気を飛ばしてから冷暗所に保存します。

魚粉やもみ殻を加えた基本配合(容量比)

基本の配合では魚粉やもみ殻も加えることで、栄養バランスや通気性が向上します。目安の比率は以下の通りです。

- 米ぬか:6

- 油かす:3

- 魚粉:2

- 有機石灰:1

- 水:2

- もみ殻:2〜3(全体の20〜30%程度)

例:米ぬか1.8kgの場合、油かす900g、魚粉600g、有機石灰300g、水600ml、もみ殻は材料合計の20〜30%程度。魚粉を加えるとリン酸・窒素・ミネラルが豊富になり、野菜や果樹の味や収穫量の向上に役立ちます。もみ殻を加えると通気性や微生物の活動が活発化し、発酵もスムーズに進みます。

使い方のポイント

- 植え付け前の元肥として

土に混ぜてから1〜2週間おくと安心。目安は1株あたり10〜30g。鉢植えなら培養土1Lに対して小さじ1〜2杯程度でOK。 - 追肥としても使用可能

生育途中の野菜や花にも使えますが、必ず発酵が完了したものを使用してください。未発酵だとガス害の原因になります。

もみ殻燻炭(くんたん)で代用する場合

もみ殻の代わりに燻炭を使っても問題ありません。微生物が住みやすく、発酵を促進する効果があります。

燻炭を使うメリット

- 土壌改良効果が高く、保水性・通気性が向上

- 微生物の棲みかとなり、発酵を助ける

- 弱アルカリ性で土壌酸度の調整に有効

配合の目安と注意点

燻炭も生のもみ殻と同様、全体の20〜30%程度を目安に加えます。軽くて混ぜやすく、水分管理も簡単です。ただし燻炭自体の栄養は少ないため、主な肥料成分は米ぬか・油かす・魚粉で補いましょう。

まとめ

ぼかし肥料は、自然の微生物の力で作るやさしい有機肥料です。基本の配合は有機石灰・魚粉・もみ殻ですが、手元の材料で代用しても工夫次第で作れます。燻炭を加えることで発酵や土壌環境がさらに良くなります。発酵の香りや変化を楽しみながら、ぜひ手作りぼかし肥料にチャレンジしてみてください。

参考(出典)

- 混ぜて袋に密封するだけで、簡単!地力アップできるボカシ肥料|agri.mynavi.jp

- ぼかし肥料の簡単な使い方|noukaweb.com

- 魚粉肥料で野菜の味が変わる?|agri-switch.com

- もみ殻燻炭ぼかしで始める有機肥料づくり!|dorataro.com

- EMボカシの作り方・使い方|emlabo.co.jp