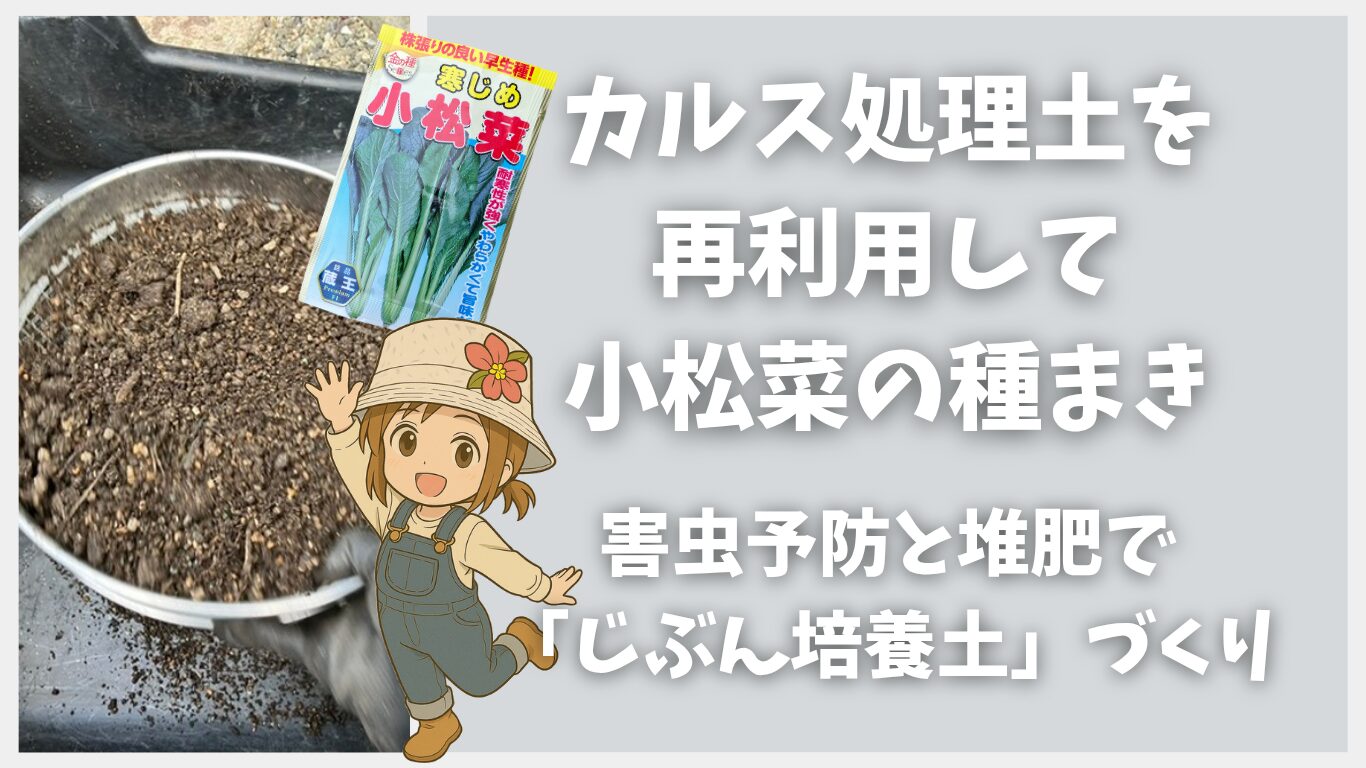

約20日前に作業した、レモンバジルの残渣をカルス処理したプランターの土を使って、秋の小松菜の種を蒔きます。

トマトを育てていた土でもあるので、堆肥と土壌改良資材をプラスし、肥料や害虫予防剤を加えて再利用します。

前々回の記事【プランター土の再生法】残渣処理と燻炭・堆肥でフカフカの土づくり

前回の記事カルスNC-R残渣分解レポート‐1週間後と20日後の違い‐

土を再利用するときの注意点は、一番に害虫対策と予防です。再利用の土には、ヨトウムシやコガネムシの幼虫、バッタなどが潜んでいることがあるため、ふるいにかけて物理的に取り除くことが第一歩になります。さらに、種まき後すぐに防虫ネットをかけることで、新たな害虫の侵入を防ぎ、発芽まで安心して育てることができます。

この記事では、その理由と方法を具体的に紹介します。

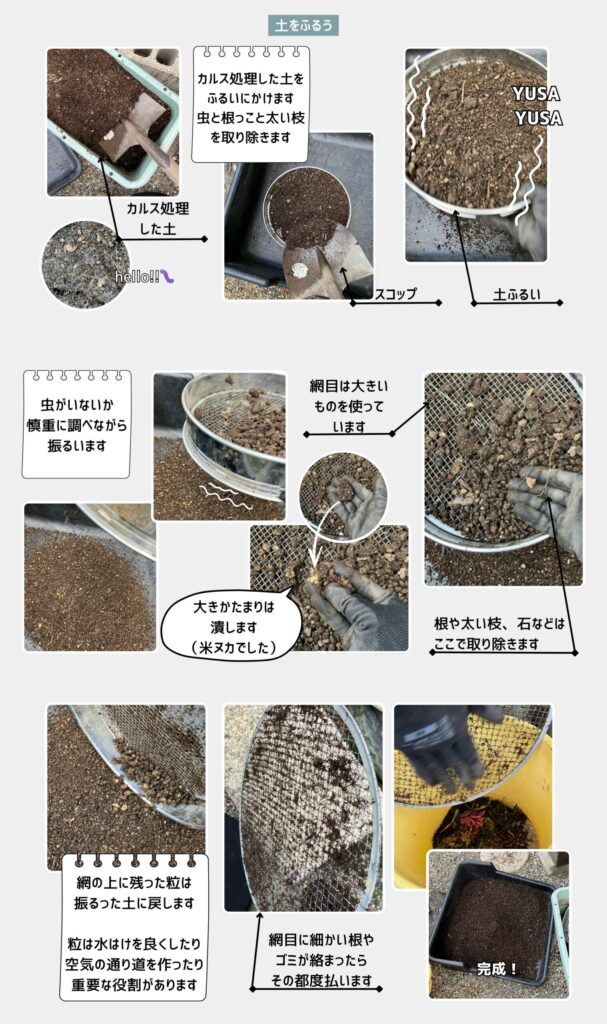

土をふるう

分解しきれなかった太い枝や根、土の中の害虫を取り除くために行います。

用意するもの:

・残渣処理した土

・土ふるい

・トレイ

・スコップ

やり方:

1. 土をふるいに乗せる

2. 振るう

3. 太い枝や残った根、虫などは取り除く

4. 大きな塊は捨てずに、振るった後の土に戻して再利用

大きすぎる塊は指で軽くつぶします。これで基本の下処理は完了です。

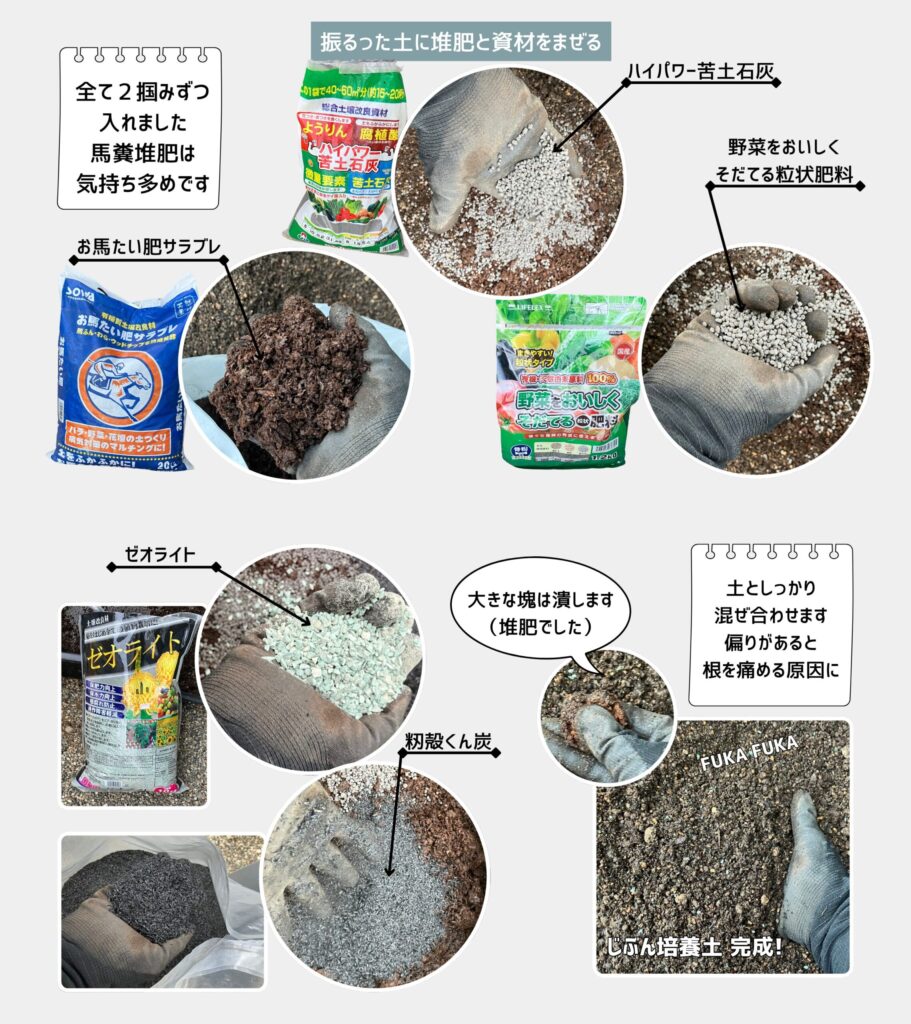

堆肥と土壌改良資材を混ぜる

振るった土に堆肥や園芸資材を混ぜ、植物が育ちやすい土(目標は「培養土」)を作ります。堆肥は、3〜4週間ほど前に施し混ぜ込んでおきましょう。土壌微生物が豊富になり、水はけと水もちの良い土になります。

用意するもの:

・振るった土

・馬ふん堆肥

・石灰(苦土石灰)

・有機肥料

・もみ殻くん炭

・ゼオライト

やり方:

1. 振るった土にすべての材料を入れる(分量はすべて「2つかみ」)

2. まんべんなく混ざるまでしっかり混ぜる

3. 堆肥の塊は指でつぶしてなじませる

偏りがあると根が傷み、生育が悪くなります。最後は手袋越しに手で全体を混ぜ、感触でムラをチェックします。

完成したこの土を「じぶん培養土」と名付けてみます。

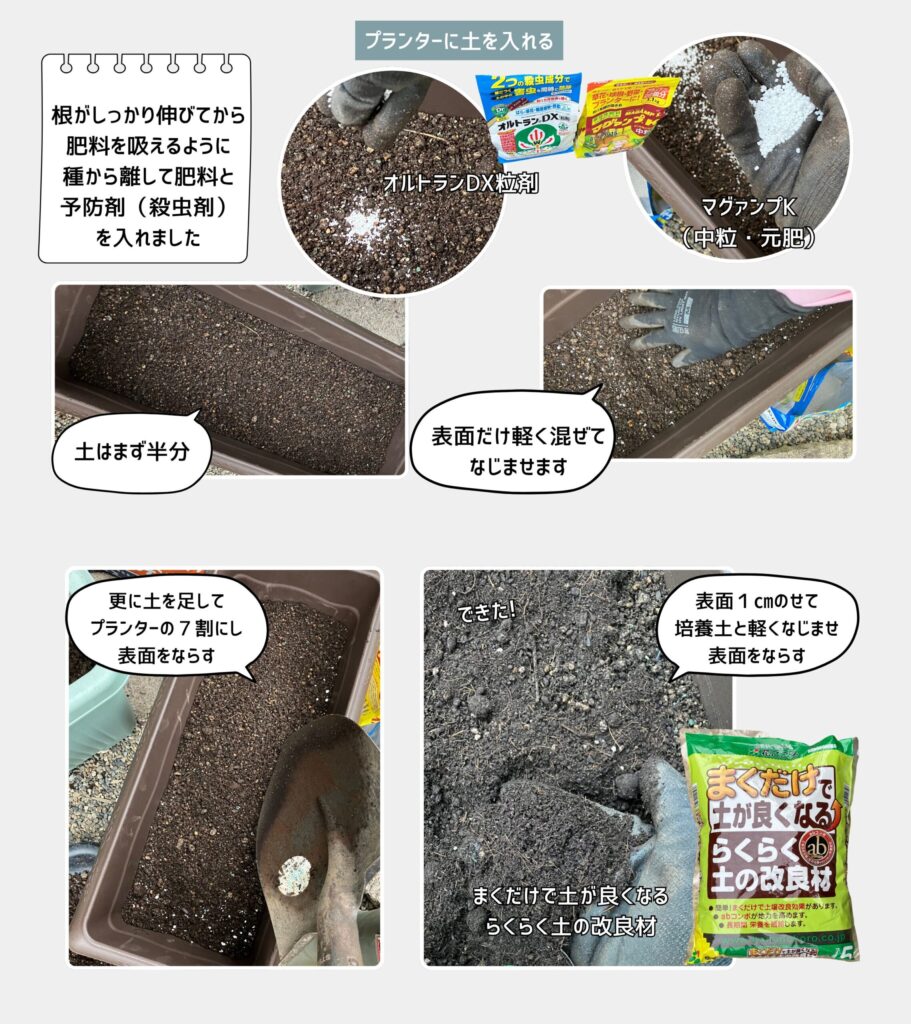

プランターに土を入れる

用意するもの:

・じぶん培養土

・プランター

・化成肥料

・害虫予防剤

・まくだけで土が良くなるらくらく土の改良材(特別出演)

やり方:

1. プランターに「じぶん培養土」を半分ほど入れてならす

2. 化成肥料と害虫予防剤を、指3本で2つまみ入れる

3. 土の表面で軽く混ぜる

4. 残りの土を足してプランターの7割ほどにする

5. 土の表面に「まくだけで土が良くなるらくらく土の改良材」を約1cm厚にのせ、軽く混ぜてならす

「まくだけで土が良くなるらくらく土の改良材」(株式会社花ごころ)は、古い土の表面にまくだけで土壌改良と肥料効果を得られる資材です。嫌気発酵技術による有機資材「abコンポ」が土の団粒化を促し、水はけ・通気性・保水性を高め、ふかふかの土をつくります。

小松菜の種まき

秋まき野菜の定番、小松菜の種を条まき(すじまき)します。

やり方:

1. 深さ1cmほどのまき溝をつける

2. 種を1cm間隔で条まきし、覆土(ふくど)して軽く押さえる

3. 柔らかいシャワーの水流でたっぷり水をあげる

4. 水が引いたらもう一度たっぷりあげる。これを3回繰り返す

5. 発芽まで(3〜7日)は、土の表面が乾かないよう注意する

水やりのあと、U字型支柱を立てて防虫ネットをかぶせます。

秋はアオムシやコナガ、ヨトウムシ、コガネムシの幼虫、さらにはバッタなど、葉を食害する害虫が多く発生する季節です。

ふるいにかけて土中の虫を取り除いても、放置するとすぐに新しい害虫が飛来・侵入してしまいます。種まき直後にネットで覆っておくことで、発芽までの期間に土中や地表への侵入を防ぎ、健康な苗を守ることができます。

特に小松菜のような柔らかい葉物野菜は食害を受けやすいので、ネットの設置は欠かせない工程です。

30〜60日ほどで収穫できます。間引きをしながら、成長を観察していくのも楽しみのひとつです。

まとめ

カルス処理土を再利用することで、土を捨てずに活かす循環型のガーデニングが実現できます。

ポイントは「害虫予防」「資材のバランス」「ていねいな混ぜ込み」。少し手間はかかりますが、自分で作った培養土で野菜が元気に育つ喜びは格別です。