市販の培養土は手軽で便利ですが、自分でブレンドしてみると、植物の性質や栽培環境にぴったり合わせられるのが魅力です。今回紹介するのは、家庭菜園や花壇、鉢植えなど幅広く使える「基本の自作ブレンド例」です。材料を混ぜる工程も楽しく、まさに“育てる前の園芸”の醍醐味といえます(ハイポネックスジャパン「培養土について解説!作り方と使い方、腐葉土との違いを解説」)。

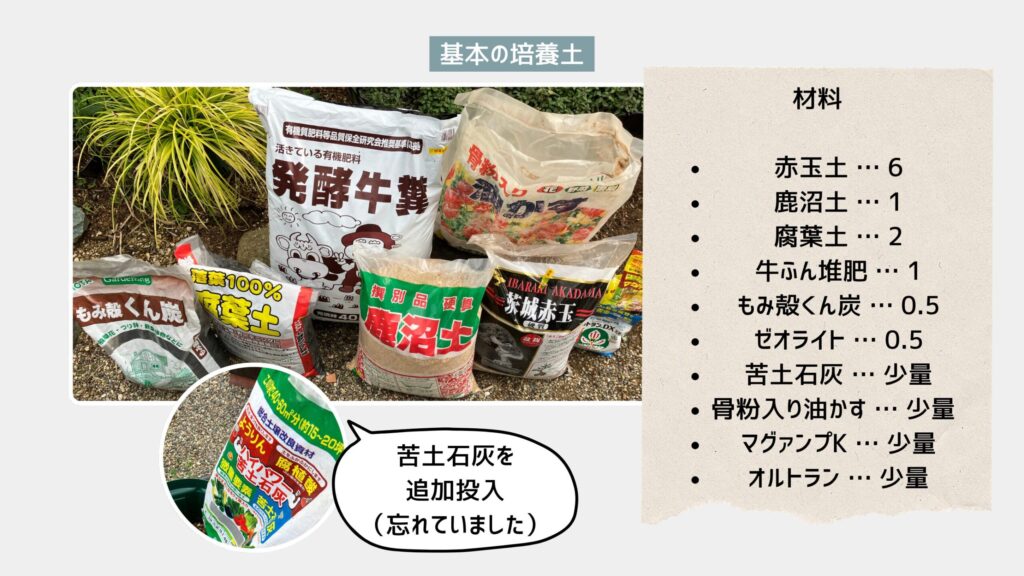

材料と比率(体積比)

- 赤玉土 … 6

- 鹿沼土 … 1

- 腐葉土 … 2

- 牛ふん堆肥 … 1

- もみ殻くん炭 … 0.5

- ゼオライト … 0.5

- 苦土石灰 … 少量

- 骨粉入り油かす … 少量

- マグァンプK … 少量

- オルトラン … 少量

比率の合計は10にはなっていませんが、これはあくまで目安です。季節や栽培場所(日当たりや通気性など)によって、水はけや保肥力のバランスを調整しましょう。例えば乾燥しやすい環境なら腐葉土をやや多めに、湿気がこもりやすい場所なら赤玉土や軽石を増やすと良い結果が得られます(コメリ「土を作る|HowTo情報」)。

作り方とポイント

作り方はとても簡単です。すべての材料を広い容器やブルーシートの上でよく混ぜるだけ。ただし、混ぜた直後の土は微生物がまだ活発に働いていないため、1週間ほどフタをして休ませるのがポイントです。この“寝かせる時間”が、土の中の微生物を目覚めさせ、根が張りやすい環境を整えてくれます(サカタのタネ「どんな庭でも基本は土作りから」)。

また、ピートモスやベラボン(ココナッツファイバー)、軽石などを加えると、植物の種類に合わせたカスタマイズが可能です。たとえば多肉植物には水はけの良い軽石を多めに、葉物野菜には腐葉土や堆肥を多めにするとよいでしょう(サカタのタネ「プランター菜園の土づくり」)。

肥料や薬剤の扱いにも注意が必要です。オルトランは害虫予防に便利ですが、効果は約1か月ほど。植え付けの直前に混ぜると、根を食害するコバエやアブラムシ類の防除に効果的です。一方、マグァンプKなどの緩効性肥料は長く効くため、苗を植えた後の追肥を減らせます。ただし、長期保存用の培養土を作る場合は、これらの肥料や薬剤を入れずに保管しておき、使用時に必要量を加えるのが賢いやり方です(LFCコンポスト「初心者でも安心!家庭菜園の土作り完全ガイド」)。

保存する際は、湿気と高温を避けてください。通気性のよいフタ付き容器やポリバケツなどに入れ、直射日光の当たらない場所で保管すると、カビや害虫の発生を防げます。

ブレンドのコツと注意点

- 配合直後はすぐに使わず、1週間ほど寝かせる。

- 有機肥料(油かす・骨粉など)は入れすぎない。

- 全体が均一に混ざるように、手やスコップでしっかり混ぜる。

- 植物や季節に合わせて微調整する。

- 長期保存には肥料・薬剤を入れない。

特に、有機肥料は多すぎるとカビやコバエの原因になりやすいので、控えめが安心です。また、ブレンド時に微量のゼオライトを加えることで、肥料の流亡を防ぎ、根の健康維持にも役立ちます。

まとめ

自分で培養土を作ると、植物の状態に合わせて“理想の土”を追求できます。材料の配合比や休ませ方次第で、根張りや花つきが大きく変わることもあります。時間をかけて混ぜた土が、やがて豊かな生長につながる──その実感こそが、自作培養土の最大の魅力です。

参考(出典)

- ハイポネックスジャパン「培養土について解説!作り方と使い方、腐葉土との違いを解説」

- コメリ「土を作る|HowTo情報」

- サカタのタネ「どんな庭でも基本は土作りから」

- サカタのタネ「プランター菜園の土づくり」

- LFCコンポスト「初心者でも安心!家庭菜園の土作り完全ガイド」