はじめに

先日、庭で枝豆を収穫しました。塩ゆでして食べると、豆の味がぎゅっと詰まって香りも豊か。やっぱり採れたては格別です。

でも、収穫後には「葉や茎、根っこ」などのたくさんの残りもの(残渣=ざんさと呼びます)が出ますよね。普通ならゴミ袋行きですが、これを土に返して堆肥(たいひ)にすると、畑の土をもっと元気にできるんです。

今回は、初心者でもできる「枝豆の残渣を堆肥化する方法」として、カルスNC-Rと米ぬかを使ったやり方をご紹介します。

残渣(ざんさ)ってなに?

「残渣」とは、収穫後に残る植物の葉・茎・根などのこと。

これをそのまま捨てずに堆肥(たいひ)=微生物の力で分解された土の栄養材に変えると、畑がふかふかになり、次の野菜が元気に育ちます。

残渣を堆肥化するメリット

- 土がふかふかになる

→ 水や空気がよく通り、根がのびのび育つ。 - じんわり効く肥料効果

→ 化学肥料のように一気に効かず、長期間ゆっくり土を肥沃にする。 - ゴミを減らせる

→ 生ごみや野菜くずを土に返せるので、環境にもお財布にも優しい。 - 微生物やミミズが増える

→ 土の中の小さな生き物が活発になり、病気に強い土をつくる。 - 循環型の暮らしに

→ 「食べる → 残渣を堆肥にする → また育てる」という自然のサイクルを実現。

堆肥化で気をつけたいこと

- 高温発酵をさせる

60〜70℃くらいに上がると、病原菌を死滅させて安全に。 - 病気の植物は別処理

ウイルス性の病気が出た枝豆は、畑から離れた場所で処理。 - 放置しない

そのまま残しておくと害虫や菌が増えるので、早めに堆肥化を開始。 - 入れすぎに注意

残渣が多すぎると分解が遅れて、土の栄養バランスが崩れることも。 - 水分・温度管理を忘れずに

乾燥すると分解が止まるので、水を足しつつ、直射日光や雨を避ける。冬は保温も大事。

材料紹介:「カルスNC-R」と「米ぬか」

カルスNC-Rとは?

リサール酵産が開発した「土づくり資材」です。

- たくさんの微生物が入っていて、残渣の分解を助ける。

- 分解途中でも作物を植えられるので、畑の管理がスムーズ。

- 土の中の悪玉菌を抑え、土を健康にする働きがある。

米ぬかとは?

お米を精米したときに出る粉。

- 微生物の大好物なので、発酵が一気に進む。

- 安価で手に入りやすく、堆肥化にぴったり。

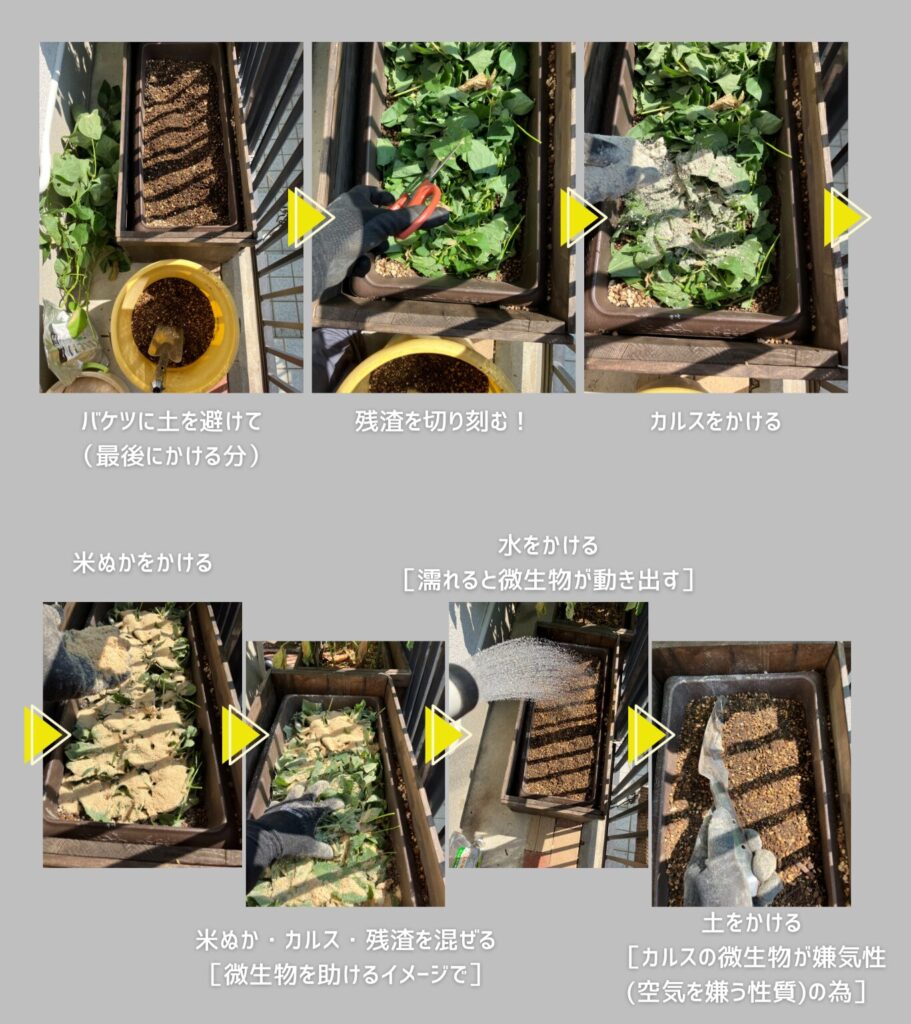

実際の手順:枝豆の残渣を堆肥化する方法

- 残渣を小さく切る

→ 細かいほど分解が早い。 - 混ぜる

→ 枝豆の残渣+カルスNC-R(残渣全体にうっすらかかるくらい)+米ぬか(カルスの5倍量)をよく混ぜる。

→ 層状に重ねてもOK。少量の土を混ぜると微生物が増えやすい。 - 水をかけて水分調整

→ 手で握ったときに軽くまとまるくらいがベスト。 - 寝かせる(発酵させる)

→ ビニールで覆って放置。地温15~35℃(深さ15~18cm)ならば、1〜3週間で土のような見た目に。(今回は土を被せただけで、ビニールは使いませんでした) - 完成チェック

→ ふかふかで、嫌な臭いがしなければ完成。畑に戻してOK!(今回は収穫後のプランターで土作りしています)

まとめ

- 枝豆を食べた後に出る葉や茎も、カルスNC-Rと米ぬかを使えば堆肥に変えられる。

- 微生物の力で安全に早く分解でき、土がふかふかに。

- ゴミを減らしながら、自然のサイクルを楽しめる。

「おいしい枝豆を食べて、残りを土に返して、また育てる」――そんな循環の暮らし、あなたも始めてみませんか?